妊活をしている方の中には

と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、不妊治療に関する信頼できる情報サイトをわかりやすくまとめています。不妊治療や妊活に関する正確な情報を得ることの重要性を理解し、どのサイトでどのような情報が得られるかを詳しく知ることができます。

正しい情報を手に入れて、不安や疑問を解消して楽しく妊活をすすめていきましょう。

目次

- 妊活になぜ正しい情報が必要か

- 不妊治療の知識を知りたいとき

- 公的保険を知りたいとき

- 助成金を知りたいとき

- 医療保険を知りたいとき

- 不妊治療のテータを知りたいとき

- 体験談を知りたいとき

- 相談先を知りたいとき

- まとめ

1.妊活になぜ正しい情報が必要か?

妊活を始めると

- 不妊治療をするのか

- ステップアップをするのか

- いつまで不妊治療をするのか

- どの治療をするのか

など、たくさんの選択を迫られます。その過程で正しい情報を得ることは不安を軽減するためにも重要です。

しかし、誤った情報に惑わされると時間と費用をかけてしまうだけでなく、心身への負担も増加する可能性があります。

目に入った情報を鵜呑みにせず、時には情報を遮断することも必要です。情報の信頼性を判断する際は、以下の点に注意しましょう。

| 評価項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 情報源 | 専門家や公的機関によるものか |

| 更新頻度 | 最新の医学的知見を反映しているか |

| エビデンス | 科学的根拠が示されているか |

| 中立性 | 特定の製品やサービスの宣伝ではないか |

次の章から、シチュエーション別で不妊治療情報が手に入る信頼できるサイトをご紹介します。

2.不妊治療の知識を知りたいときの情報サイト

①公益社団法人日本産科婦人科学会

公益社団法人日本産科婦人科学会は、女性と生まれてくる子どもたちの幸せのために産科学および婦人科学の進歩・発展を図るとともに、産婦人科専門医の育成に努めている組織です。

- 不妊症の定義と原因

- 不妊検査の流れと内容

- 各治療法の説明と治療成績(ARTデータブック)

- PGTを受ける前に知っておきたいこと

- 卵子凍結について

- 健康手帳(HUMAN+)

など、基本知識を得ることができます。

②一般社団法人日本生殖医学会

一般社団法人日本生殖医学会は、生殖に関する基礎的および臨床的研究について、研究業績の発表、知識の交換、情報の提供などを通じて、学術の発展と人類の福祉に寄与することを目的とした組織です。

- 不妊治療に関するQ&A(よくある質問)

- 男性不妊症の診療を実施している施設一覧

などの情報を得ることができます。

③不妊専門クリニック

クリニックのホームページには

- 不妊治療の情報

- クリニックでの治療実績と成功率

- 治療にかかる費用

など、クリニックで実施している治療や具体的な費用を知ることができます。ホームページの更新頻度や最新の治療技術を取り入れているかなど、通院を考える場合はクリニックのホームページもチェックすることをおすすめします。

3.公的保険を知りたいときの情報サイト

こども家庭庁

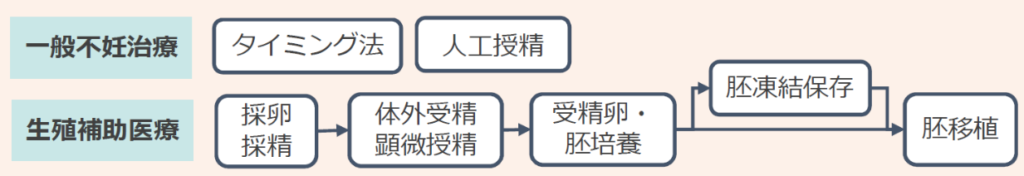

2022年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用されることとなりました。

生殖補助医療(体外受精、顕微授精)のうち、「オプション治療」については、保険適用されるもの、先進医療として保険と併用できるものなどがあります。不妊治療に関する「先進医療」は随時追加されることもあり、先進医療を受けられる施設も決まっています。詳細は、厚生労働省のホームページや受診される医療機関にご確認ください。

また、保険診療でも年齢および回数に制限があるので注意が必要です。

| 初めての治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |

|---|---|

| 40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) |

| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) |

詳しくはこども家庭庁のホームページをご確認ください。

4.助成金を知りたいときの情報サイト

お住まいの市町村、都道府県

自治体によっては不妊治療に関する助成金制度を実施している場合があります。助成金も年齢制限や回数制限がある場合がありますので、不妊治療を始める前にお住まいの市町村、都道府県のホームページをご確認ください。

5.医療保険を知りたいときの情報サイト

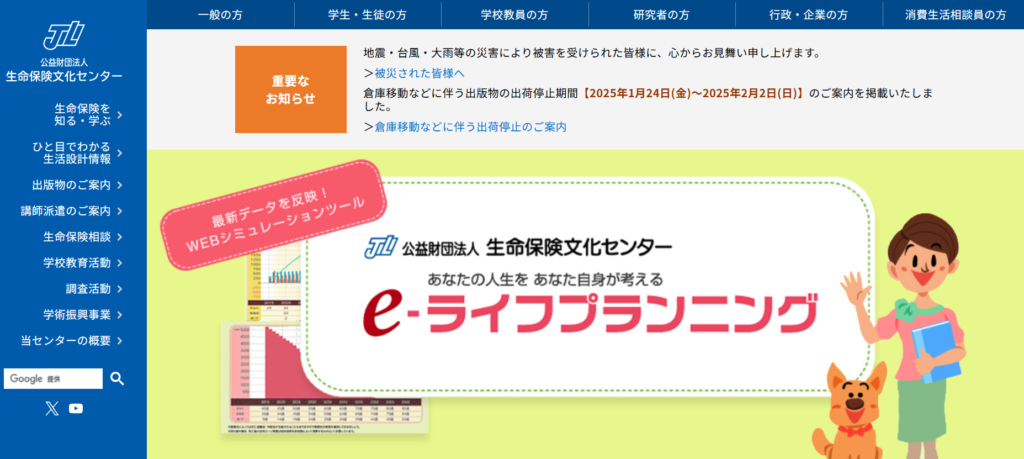

①公益社団法人生命保険文化センター

公益社団法人生命保険文化センターは生命保険制度の健全な発展のための諸事業を通じて、国民生活の安定向上、国民の利益の増進に寄与することを目的とした組織です。

などの情報を得ることができます。

②保険会社

保険会社によっては不妊治療に関する医療保険の商品を取り扱っています。すでに加入している医療保険が対応していることもあるので、不妊治療を始める前にご自身が加入している保険の内容も確認してみましょう。

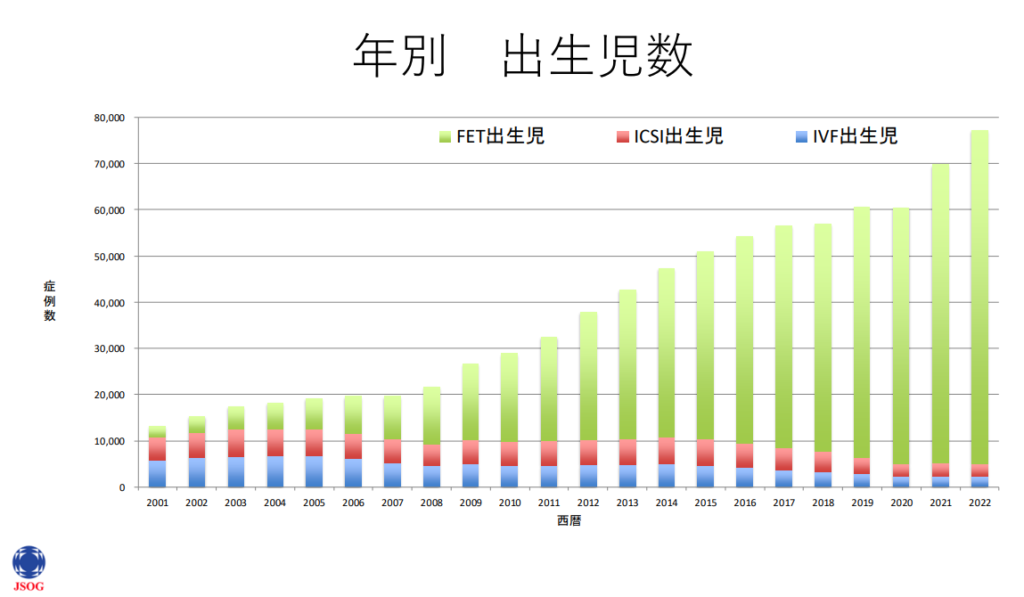

6.不妊治療のデータを知りたいときの情報サイト

①ARTデータブック

(公益社団法人日本産科婦人科学会)

ARTデータブックとは、日本産科婦人科学会が主体となり、毎年、日本全国のIVF実施登録施設から施設毎ごとに提出された体外受精に関わる治療成績を集計して報告しているものです。

2022年に日本で生まれた子どもの数は77 万 747 人(厚生労働省)、そのうち体外受精・顕微授精で誕生した子どもの数は7万7206人(ARTデータブック2022年版)でした。

つまり、10人に1人が体外受精・顕微授精で生まれているということです。

こうしたデータを見る機会をもつことで、自分の価値観や選択肢を考えるきっかけにもなりますね。

②J-STAGE

(科学技術情報発信・流通総合システム)

「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)は、国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナルプラットフォームです。

- 不妊カウンセリングにおける研究の動向

- 男性不妊専門医が語る生殖における男性の当事者性

- 子どもを得ず不妊治療を終結する女性の意思決定プロセス

- 不妊治療を受けている女性がおかれている環境についての実態調査 —ストレスや感情との 関連−

など、不妊に関する論文や研究報告の情報を得ることができます(ダウンロード可)。不妊治療を客観的に捉えるきっかけになるのでおすすめです。

③NPO法人Fine

NPO法人Fineは不妊体験をもつ当事者団体です。

- 保険適用後の不妊治療に関するアンケート

- 仕事と不妊治療の両立に関するアンケート

- 病院選びのポイントアンケート

など、不妊当事者へのアンケート調査を行い、当事者の声を集めて国政へのはたらきかけも行っています。

7.体験談を知りたいときの情報サイト

①NPO法人Fine

NPO法人Fineのホームページには不妊体験談もあります。

- 不妊治療を10年間した人

- 不妊治療のために退職した人

- 特別養子縁組で子どもを迎えた人

- 海外で不妊治療を受けた人

など、さまざまな体験談があるので、ご自身と似た境遇の人の体験談もあるかも?

②ジネコ不妊治療情報

ジネコ不妊治療情報は医師が監修している不妊治療情報サイトです。不妊治療の情報や体験談もあります。

- 夫婦ふたりで歩み始めた人

- 男性不妊で治療をした人

- 不育症を乗り越えて出産した人

不妊治療を経て妊娠した人の体験談もあり、気持ちが落ちている人は前向きなイメージもできるかも?

③コミュニティ

LINEのオープンチャットやmixi2のコミュニティでは当事者同士で情報交換ができます。双方向でやりとりをしたい方にはコミュニティもおすすめです。

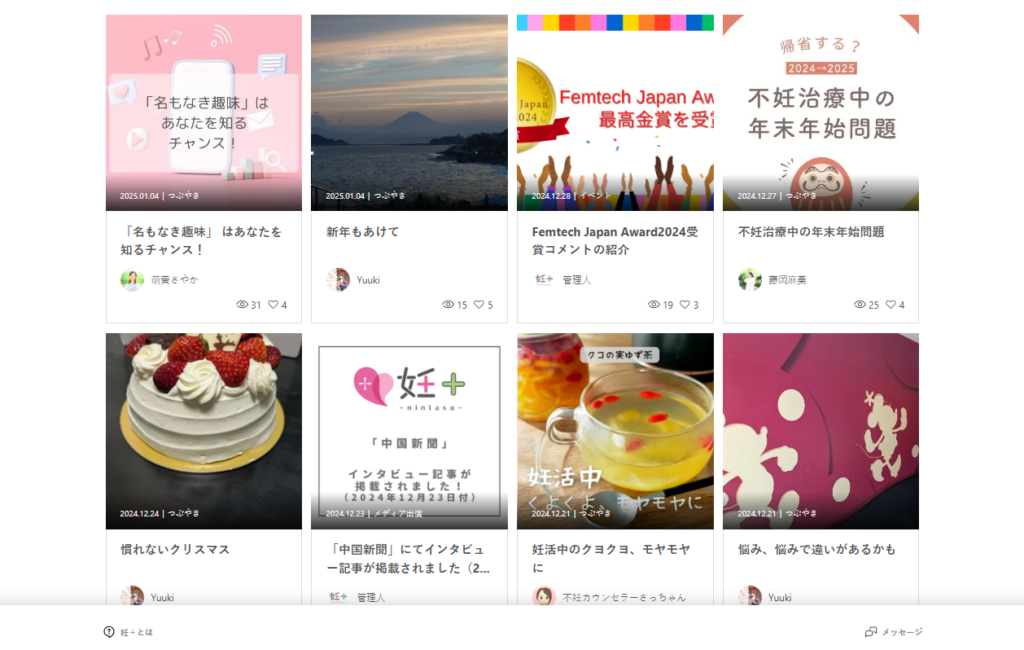

④妊+(nintasu)

妊+(nintasu)では不妊専門のカウンセラーが登録されており、不妊を経験したカウンセラーも多く在籍しています。

サイト内のつぶやき機能でカウンセラーの不妊体験談も多く語られているので、気になるカウンセラーがいればそのまま相談に乗ってもらうこともできます。

8.相談先を知りたいときの情報サイト

①不妊専門相談センター

都道府県、指定都市、中核市が設置している不妊専門相談センターでは、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等について医師・助産師等の専門家が相談に対応したり、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っています。

②NPO法人Fine

不妊当事者団体であるNPO法人Fineではカウンセリングも行っています。不妊を経験した不妊ピア・カウンセラーによるカウンセリングがあり、定期的に無料で相談できる日を設けています。

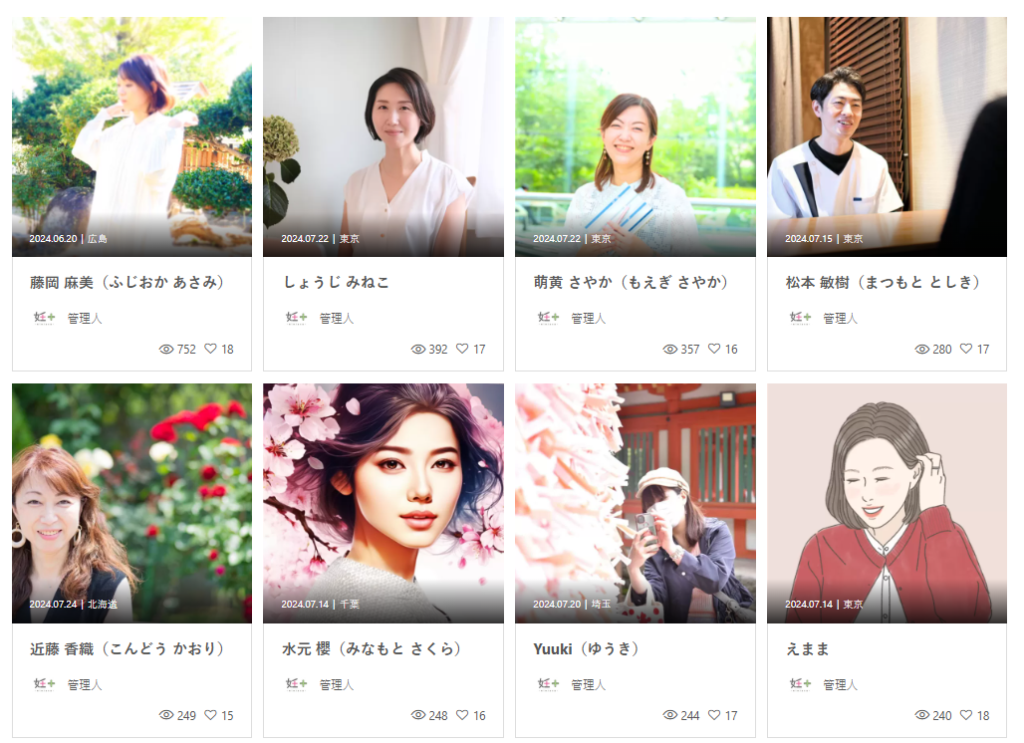

③妊+(nintasu)

妊+(nintasu)は不妊専門カウンセラーとのマッチングサイト。

- 不妊治療と仕事の両立

- 妊活のための身体づくり

- 不妊治療のやめどき

- 2人目不妊

など、悩みや自分に合ったカウンセラーを選べるのが特徴です。

- カウンセリング

- コーチング

- マインドフルネス

- ヨガ

- 鍼灸

- 整体

など、さまざまなアプローチでメンタルケアができるのもうれしいポイントです。

まとめ

妊活をする上で正しい知識と情報をもつことは、不安や悩みを軽減することにもつながります。

つらいだけの妊活にならないように、安心して相談できる場所ももっておいてくださいね。

コメント